烘焙桶......

早,這段時間很悶吧。

距離上次試烘已經有一段時間了,感謝你對我設計的烘豆機仍有印象。

就當時你試烘的CRAFT 50,在設計上與Max 使用的是一樣的,細節上相同,後來有做一些改善:

1.烘豆機正面的入豆部件內的排風口大小:A是舊設計;B是新設計

這種設計是為了讓使用者能夠調整細微的風壓,而烘焙的基礎抽風壓力也會改變,新設計的建議最小抽風壓力是 70Pa,最大可達120Pa,而舊設計的最小抽風壓力則是60Pa,最大可達100Pa。這是在同樣的風管與抽風機上的數據差異。

新設計的風壓差範圍較大,可調整的細節較多。

2.火排的入風口,舊設計的火排入風口較大;新設計的火排入風口較小:

A:舊設計

目前的新設計來說,瓦斯微壓表只要調到0.5 KPa就可以在12~13分讓三公斤的生豆達到2爆初。

其實火力在側火的設計上來說,最主要的就是傳導熱的減少與提高對流熱的比例,升溫穩定的前提,在操作上要利用調整火力大小來控制升溫的速度,相對變的比較不靈敏;而這又跟火排在烘焙桶正下方的設計,火力調大時傳導熱明顯提高的狀況又不同。

3.增加了火排的微調針閥與控制電磁閥,可以設定最小的火力與設置排風溫關閉最大火力。

這是基於進入一爆時的排風溫快速上升所設計的,利用排風溫的最高值來關閉火排的最大火力,而排風溫低於設置點則打開最大火力,可以在一爆的過程中維持穩定的排風溫,藉此來控制一爆時的升溫速度;烘焙上可以避免豆表的快速升溫。

而這些設計組合後的狀況則是,升溫非常穩定,基本上在初期設定好火力與抽風壓力,基本上都可以有效穩定的升溫,而銀皮與排煙的部分,採用變頻風機的設計可以得到有效率的排除。

再來討論,你所指出的烘焙桶後面的形狀,這一點有幾個客戶也提過相關的建議,主要還是以P牌、G牌、K牌的烘焙桶設計,烘焙桶尾端採用錐型或是圓弧造型來改善生豆的受熱狀況,依照你的說法,採用錐形或圓弧底設計的烘焙桶,在烘豆量較大時,可以避免生豆不斷的接觸到烘焙桶底部,因為底部入風口的溫度是整個烘焙桶最高的,豆子累積在烘焙桶底部會造成傳導熱過高,豆表會出現點狀受熱的狀況。

這是基於進入一爆時的排風溫快速上升所設計的,利用排風溫的最高值來關閉火排的最大火力,而排風溫低於設置點則打開最大火力,可以在一爆的過程中維持穩定的排風溫,藉此來控制一爆時的升溫速度;烘焙上可以避免豆表的快速升溫。

而這些設計組合後的狀況則是,升溫非常穩定,基本上在初期設定好火力與抽風壓力,基本上都可以有效穩定的升溫,而銀皮與排煙的部分,採用變頻風機的設計可以得到有效率的排除。

再來討論,你所指出的烘焙桶後面的形狀,這一點有幾個客戶也提過相關的建議,主要還是以P牌、G牌、K牌的烘焙桶設計,烘焙桶尾端採用錐型或是圓弧造型來改善生豆的受熱狀況,依照你的說法,採用錐形或圓弧底設計的烘焙桶,在烘豆量較大時,可以避免生豆不斷的接觸到烘焙桶底部,因為底部入風口的溫度是整個烘焙桶最高的,豆子累積在烘焙桶底部會造成傳導熱過高,豆表會出現點狀受熱的狀況。

豆量較大的狀況可以避免豆堆累積在A區塊,不至於有部分比例生豆的表面受到過高的傳導熱影響。還有熱風進入烘焙桶後的流動狀況,因為烘焙桶是運動中的狀態,熱風也會受到葉片攪拌,而進入烘焙桶的熱風因為不會有生豆堆積在入風的A區塊,讓烘焙桶進入風的狀態可以不受到生豆的干擾 (氣體會往容易流動的空間移動,入風的孔洞被生豆阻塞的話,會造成入風的風流不穩定的狀態。)

上述應該可以描述出你想表達的狀況。

就我自己的看法來說,要不要修改烘焙桶?

很多玩家提供了寶貴的意見,能力許可的前提下(成本、時間、加工),我都會嘗試做做看。而針對烘焙桶底部的設計來說,在CRAFT 12已經有做過了兩種底部錐型烘焙桶,也嘗試過不同的開孔大小、位置。

就我自己的看法來說,要不要修改烘焙桶?

很多玩家提供了寶貴的意見,能力許可的前提下(成本、時間、加工),我都會嘗試做做看。而針對烘焙桶底部的設計來說,在CRAFT 12已經有做過了兩種底部錐型烘焙桶,也嘗試過不同的開孔大小、位置。

首先以攪拌葉片的設計上來說,如果攪拌葉片可以有效的撥動烘焙桶內的生豆,我想大多生豆會累積在烘焙桶的前半部。下述兩個影片是L1.5kg的烘豆機攪拌影片:

下圖是生豆在烘焙桶轉動時內部累積的狀況:藍色是生豆示意。

實際上生豆量在極多的狀況下,部分生豆才會因為沒有空間移動累積在烘焙桶後部。所以我自己設計上認為,烘焙桶的烘焙最大量是容積的60%,至少讓生豆還有空間可以攪拌移動。

也有人提出烘焙桶應該做得更大,但是採用變頻抽風的系統,當烘焙桶過大時,雖然攪拌的空間夠多,但是空氣的流動量也會增加,造成烘焙過程中的排氣過快,如何讓生豆與熱風在烘焙桶內有效的混合是設計上的重點。

另外提倒錐形桶底可以避免影響入風的流速,這一點得根據烘焙桶底部的入風孔洞設計的位置,這裡先不討論孔洞的大小,單純討論入風孔洞的位置。

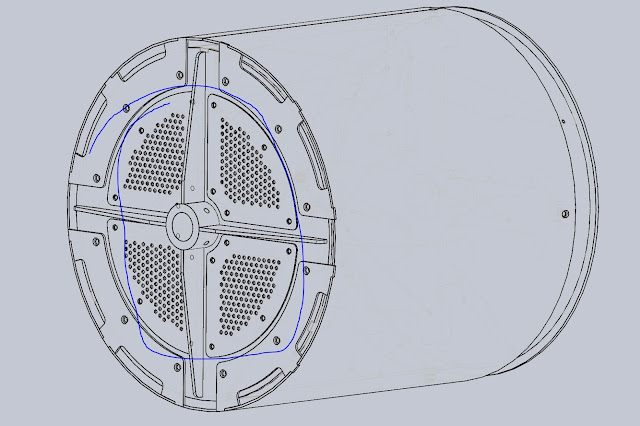

下圖是CRAFT 50的烘焙桶後面:可以看到孔洞主要集中在烘焙桶中央位置,並非烘焙桶底部全部都有開孔。

至於這樣有沒有避免到一部分比例的生豆受到過高的傳導熱影響,就我目前的看法來說,影響比例不大。

這一論點有趣的是,在L牌全熱風烘豆機上,烘焙桶不動,主要是葉片轉動攪拌生豆,類似炒鍋的概念,入風的口是在烘焙桶底部下方位置,這裡的生豆會直接受到高溫熱風的直擊,其實也會有表面受熱過高的影響。

豆量的多寡,風流的設計確實在側火的高熱風烘豆機上,這其實跟葉片設計相關聯。

葉片的設計除了靠實驗 (不斷的製作、實驗),有沒有計算的公式?我想世界上應該有人能夠算的出來,但是應該不是我......哈哈哈(苦笑)

我的葉片設計靠的是早期製作的經驗,還有研究網路上的資料,並且根據現場施工實際上做出來的,並沒有什麼高深的理論可以說道,說穿了就是經驗啊........

我的葉片設計靠的是早期製作的經驗,還有研究網路上的資料,並且根據現場施工實際上做出來的,並沒有什麼高深的理論可以說道,說穿了就是經驗啊........

所以葉片的設計哪一種比較好?適用在哪種系統?這些只能算是結果論,就是現有的機器上烘焙的效果去做討論。而影響烘焙的效果,不單單是烘焙桶葉片的影響,也包括了火力與風門的設計,大哉問。

PID控制抽風量這一點,主要是為了因應烘焙溫度不同,烘焙桶內的壓力不同去做討論設計的,而烘焙過程中,烘焙桶內的壓力會因為生豆體積變化與溫度高低有所差異,這一點差異在機械風門上靠的是烘豆師的經驗去做調整,而利用PID控制壓差,則是能有效提供數據去做烘焙上的討論,所謂的穩定是相對地,相較於機械風門的直覺性與經驗,利用PID隨時將抽風壓力控制在一定範圍內,主要還是希望能提供相對有效的數據來做討論,甚至烘焙的改善。

說穿了,烘豆機的設計是死的,這台烘豆機出廠後數十年都不會有什麼改變(沒人去改....),主要還是依靠烘豆師的感官與想法去發揮。

新的P牌G牌烘豆機改善了很多細節,那早期這些賣出去的品牌烘豆機就不符合現代的使用嗎?探究烘焙的科學可以有效的深入與想像,不同的設計提供不同的平台去發揮,針對現有的設備去探討我認為是有效的基礎。

設計到後來的烘豆機還有什麼有趣的嗎?其實只是更加的穩定而已(也只是相對的穩定)。

希望上述的資料可以提供給你在烘焙上的一些看法。

留言