回溫點的高低與後續的升溫。

就我自己的看法。

入豆溫主要表示了鍋體現在所具有的熱量,雖然不精確,畢竟豆溫針主要量測的點還是鍋內比較靠近正面板的空氣溫度。

入豆溫高低影響回溫點高低,相對於同樣的豆量,這一點我會解釋為鍋體蓄熱在入豆初期是主要提供生豆熱量的來源→傳導熱。

而鍋體所具備的熱通常還包括了鍋外的保溫、火排的火焰。所以熱鍋的完整與否、入豆的火力大小,也會造成入豆初期回溫點的高低。

熱量的傳遞並非僅在回溫點後就停止,這是一個持續的過程,而明顯的是,因為溫度針的量測並不精確(溫度針的粗細、長度),所以回溫點→100度C的這個升溫階段,是可以觀察到生豆吸熱的狀況,但也因為溫度針的不同,溫度的上升都會有明顯的差異。

我會建議從一個大略的時間來判斷這個階段的升溫快慢。

A階段.入豆溫→回溫點→100度C

這個階段來說,入豆溫→回溫點的時間在每台機器上都會是固定的,差異不大。主要的觀察就是回溫點→100度C這一段,粗細不同的溫度針,例如:

1.用較粗的溫度針,回溫點的時間較長,回溫點溫度較高,回溫點→100度C的時間較短。

2.較細的溫度針,回溫點時間較短,回溫點溫度較低,回溫點→100度C的時間較長。

上述兩者在A.階段(入豆溫→回溫點→100度C)的時間都是2分鐘的話,會表示同重量的生豆在同一台機器上的A.階段吸熱量都一樣嗎?

我認為是接近的,但是粗溫度針的那一鍋總熱量高於細溫度針。

因為很明顯的粗的溫度針對溫度的敏感度低,同樣的量測位置會有所差異,就同樣的總烘焙時間來看,粗溫度針在整體的升溫過程中,升溫速度較緩,也是基於回溫點較高。而細溫度針在整體升溫過程中升溫速度較快,同樣基於回溫點較低。

而另一個觀察點,則是100度C後的升溫,溫度針的粗細同樣會影響量測值的高低。細溫度針的升溫速度較快,粗溫度針的升溫速度較緩,只要達到一爆的時間是一樣的話,升溫速度的值就可以觀察出這兩種溫度針的差異。

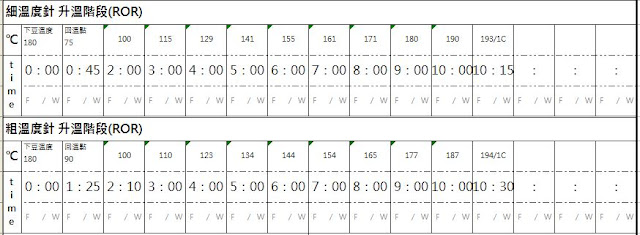

而實際的烘焙結果還是要靠杯測去判斷。下圖是兩種溫度針的烘焙紀錄表(假設)。

細溫度針在回溫點→100度C的RoR雖然較高,但是整個烘焙時間卻較長,粗溫度針的回溫點→100度的RoR較低,但烘焙時間較短。

所以我自己在觀察烘焙過程的升溫中,會先觀察一台烘豆機入豆溫、回溫點、100度C、130度C、160度C、一爆溫的時間點,再來設定下一鍋烘焙每個觀察溫度的時間點,以總烘焙時間不變的條件,可以快速的設定出一台烘豆機的基本烘焙觀察溫度與時間。

這是建立在每台機器設計上的差異造成量測溫度上的不同,但只要生豆是一樣的條件上,藉由觀察溫度點的生豆變化,來重新定義烘豆師對於該烘豆機的升溫速度,這樣就比較不會被其他烘豆機的曲線紀錄誤導。

畢竟,每台烘豆機的設計都不盡相同。

留言